文|卢恩俊

寒露是农历二十四节气中的第十七个节气,属于秋季的第五个节气,时间通常在每年的公历10月7日至9日,太阳达黄经195°。寒露,露由白而寒,一个寒字,点出了这个节气的特性。

《说文》:寒,冻也。古文字里的冻字,很像一个冰块的样子,用水冻结成冰解释“寒”,最为形象。而古文字里的“寒”,更像一个别开生面的图画。金文从“宀”(房子),从茻,上下为覆,下有人形,人下为“仌”(水结成的冰)。用一个人生活在房子里,周围裹满了草,脚下还结了冰,会意寒冷。早在《诗经国风·豳风·七月》篇中有“穹窒熏鼠,塞向墐户”之描述,古人把屋顶墙壁缝隙以及门窗都封闭严密,再把室中的鼠也熏出去,这个时候,天就要冷了。我们所看到的金文“寒”字就是《诗经》时期所造,所以才如此会意的。

“寒”字字形,基本上是与屋室有关的,如室、宫、寓、家、寞、守、客等字。而将“寒”附着在“露”字上,是修辞学上的奇妙比附,正如《文心雕龙》说,“夫比之为义,取类不常,或喻于声,成方于貌,或拟于心,或譬于事。”把一个事物和另一个事物放在一起,立刻就形象生动了,这就是汉字的奇妙。

寒露来了,秋正向季节的深处走去,如果说白露是“露凝而白”的炎热向凉爽的过渡,寒露则是“露寒为霜”的凉爽天气向寒冷的转折了。“袅袅凉风动,凄凄寒露零”,白居易的诗说的就是此时露气寒冷,尽管早晨依然可见露珠晶莹闪光,但已寒光四射,天气逐渐转凉,向寒冷过渡,是谓“寒露寒露,遍地冷露”,即将转化为霜了。

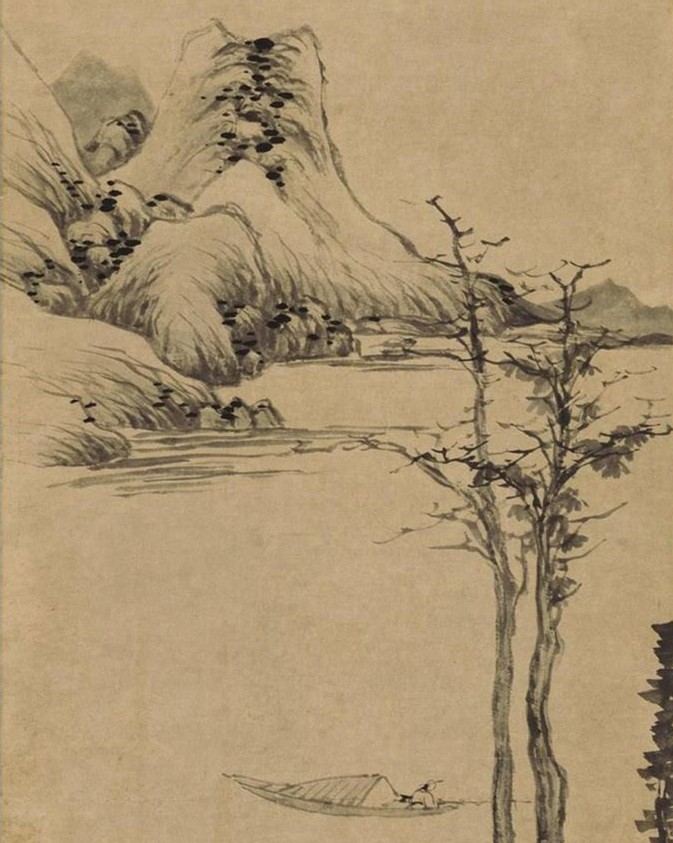

“清香晨风远,溽彩寒露浓。”片片洁白的寒露,凝聚在枝叶瓜果间,虽含着凉意,但在清晨的微风中,传送的却是浓郁清香,让这寒凉的时节显得美丽动人。而唐代诗人白居易的《暮江吟》:“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。可怜九月初三夜,露似真珠月似弓”,全诗生动勾画了红日西沉、夜露降临、新月东升的秋江景色,堪称一幅着色的寒露秋江图。

“鸿雁来宾、雀入大水为蛤、菊有黄华”,乃寒露物候中的三候。“寒露惊秋晚,朝看菊渐黄。千家风扫叶,万里雁随阳。化蛤悲群鸟,收田畏早霜。因知松柏志,冬夏色苍苍。”唐代元稹的这首《寒露九月节》,围绕其三候的特点,描写出寒露时节景物的独特之美。

一候正是鸿雁南迁的时候,“鸿雁来宾”,说的是“雁以仲秋先至者为主,季秋后至者为宾”。对气候最为敏感的候鸟们,特别是大雁,便发出集体迁徙的信息,浩浩荡荡朝着太阳南迁,景致壮美。李商隐的《霜月》:“初闻征雁已无蝉,百尺楼高水接天。青女素娥俱耐冷,月中霜里斗婵娟。”则让我们感受到寒露月夜景色里的美。

二候当为深秋,雀鸟都不见了,人们在海边能看到很多蛤蜊,看上去就像雀鸟似的。《周书》记载:寒露,后五日,“雀入大水为蛤”,古人看到黄雀千百成群地飞往大海,在海面上一番盘旋飞舞之后,消失了,不见了,然而不久,却在海里发现了与它们纹路相似的蚌蛤,于是认为黄雀变成了蚌蛤。

三候菊花普遍开放。《群芳谱》记为“菊有黄花”;《礼记》记为“鞠有黄华”,鞠通菊。菊花是多年生宿根草本植物,在中国已有3000多年的栽培历史。据说在秦朝时,咸阳就已经出现了菊花展销的专业市场。菊花多在深秋盛开,故曰“草木皆华于阳,独菊华于阴,故言有桃桐之华皆不言色而独菊言者。其色正应季秋土旺之时也。”《礼记·月令篇》记载:“季秋之月,鞠有黄华”,都是认为菊花在秋季开放。《群芳谱》云:“菊独华于阴,故曰有也。”说的是在百花中,唯独菊花喜阴,在阴气较充盈的深秋盛开。“冉冉寒生碧树,盈盈露湿黄花。”寒露时段正值农历九月,古称菊月,此时万木萧瑟,落叶纷纷,唯有菊花婀娜多姿、热烈怒放,以长寿之花著称,且为凌寒不屈品格的象征。

“机鸣舂响日暾暾,鸡犬相和汉古村。”(唐·卢纶)寒露,在农忙里化作飞溅的热汗。熟秋的气息游离于天地间,秋天更加沉甸甸起来,农人把整个身心埋在深秋里,让寒凉的露珠和蒸腾的汗珠碰撞着金色的收成……

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论