齐鲁晚报·齐鲁壹点 张亢 通讯员 刘文文

在宁阳县文庙街道一间不足 20 平方米的修车铺内,刻刀在红纸上游走,纸屑簌簌落下,转瞬勾勒出孔子像的衣袂翩跹,或是《二十四孝》中的温情场景。这是市级非遗宁阳王氏剪纸第五代传人王利的日常,这门始于清朝同治年间的技艺,已流转近150年。

王氏剪纸的根脉深植于宁阳、曲阜、兖州一带的乡土土壤。早年仅是村民点缀生活的手艺,剪喜字、刻窗花、做绣样,全凭一把剪刀挥洒,题材与技艺都受局限。后来工具演进为刀剪结合,刻刀的介入让艺术表达有了更大空间,却因历史变迁与收入微薄,曾一度濒临失传。转机出现在上世纪 70 年代,自幼痴迷剪纸的王利接过传承重任,即便为生计奔波,白天修车维生,夜晚仍潜心钻研,二十余年从未间断。

这门技艺的精髓,藏在代代相传的 "八大工序" 里。从磨制刻刀开始,王利便有自己的门道 —— 刀刃必须 "快薄尖圆",经他反复打磨的刻刀,才能在纸上刻出细如发丝的纹路。蜡板的制作更显匠心,他将蜂蜡、草木灰、面粉按秘传比例融合,熬制出软硬适中的垫板,既能稳固纸张又不伤刀刃。烫纸定形、按样装订后,最考验功力的刻制环节便拉开序幕:刻花鸟需灵动,下刀要利落;刻人物重神韵,线条得疏密有致。王利用这手艺创作了500余幅作品,从《红梅》《鱼鸟图》的自然意趣,到《六顺图》的民俗寓意,每幅都藏着指尖功夫。

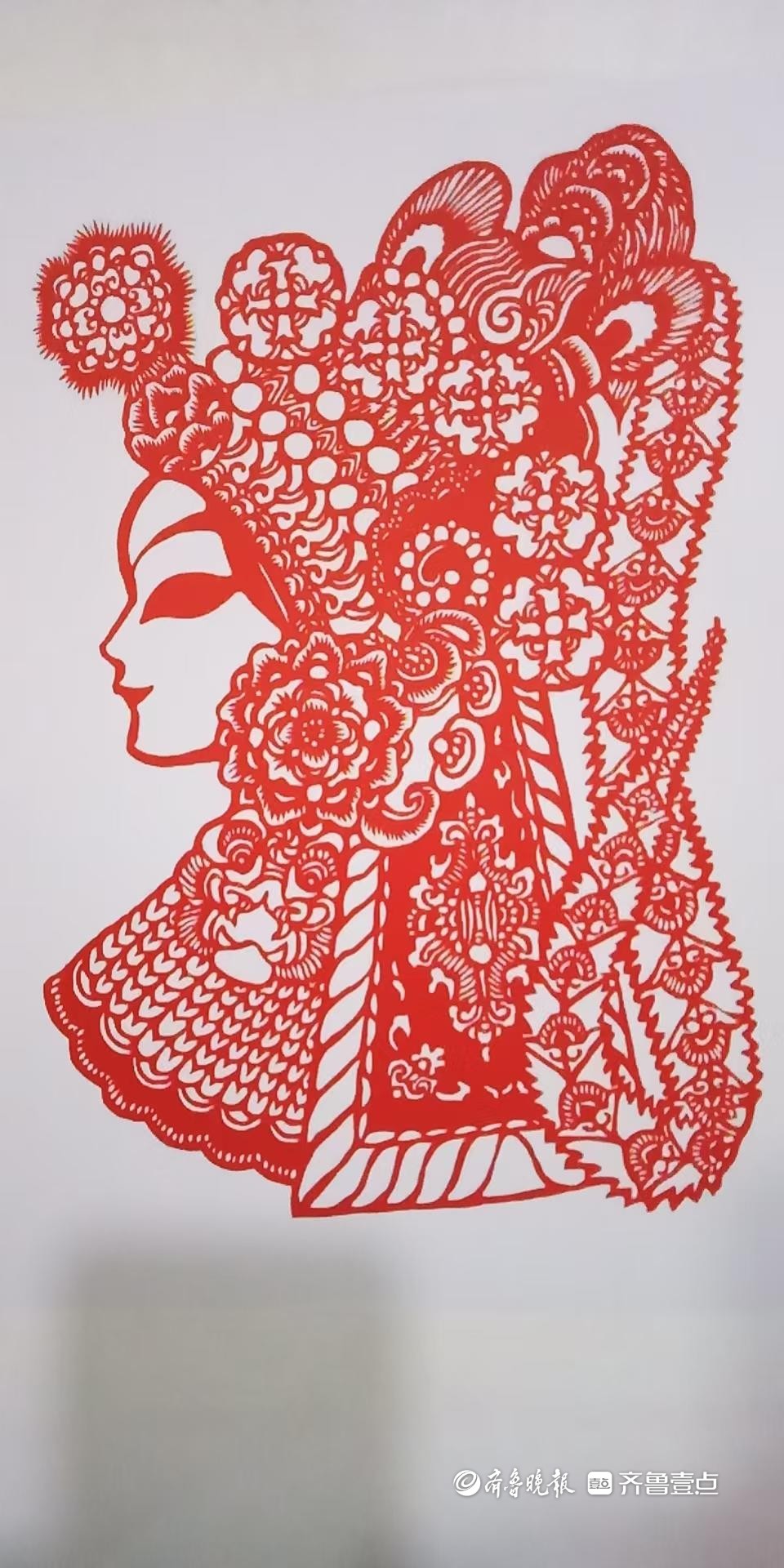

守艺之外,创新让老技艺焕发新生。王利改进了刻刀材质与磨制方法,优化装裱工艺,让作品更耐保存;题材上突破传统,既有孔子像这样的文化符号,也有贴合现代审美的新创作。他的作品早已走出乡土:2017 年《戏剧人物》被美国金融大亨罗杰斯收藏,2019 年《二十四孝》在台湾非遗展上被中华海峡两岸交流促进会珍藏,成为跨地域的文化纽带。

传承之路依旧道阻且长。"拜师者不少,多是三五天就打退堂鼓",王利坦言。为留住这门手艺,他鼓励女儿学艺,更走进校园开设公益课程,把刻刀与红纸交到孩子们手中。从当年的窗花绣样,到如今的收藏珍品,王氏剪纸的每一道纹路里,都藏着 "守" 的坚持与 "变" 的智慧。

当最后一刀收笔,王利举起作品迎着灯光端详,红纸透射出的光影里,是百年技艺的沉淀,更是非遗传承的希望。这把刻刀刻下的不仅是图案,更是流淌在纸间的文化血脉。

(齐鲁晚报·齐鲁壹点客户端欢迎各界投稿,提供线索,包括文字、照片、短视频。泰安新闻素材请联系齐鲁晚报泰安融媒中心,热线电话:0538-6982110。)

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论