山东师范大学美术学院艺术学专业研究生

董龙昌

山东师范大学美术学院教授、博士生导师

美术作为文明的镜像与精神的印记,始终在点线面的交织中承载文化根脉,在光与影的流转间映照人民心声。“共绘新时代——国家艺术基金优秀美术作品展览”(以下简称“共绘新时代”展览)不但清晰呈现了中国当代美术创作中深刻的人文内核,更充分展示了新时代美术创作的精神面貌。

步入新时代,中国美术创作如何回应历史召唤、把握时代脉搏、描绘未来图景,已成为一项重大的理论命题与实践课题。“共绘新时代”展览的举办,恰是对这一课题的一次集中性、高水平回答。此次展览清晰地标示出中国当代美术创作正在发生的深刻转向:价值上回归人民,方法上沉入生活,愿景上指向未来。

生生不息:人民性的历史根基和精神底蕴

人民一直是艺术创作的重要主题,是艺术生命力的源泉,更是中外美术史上一切伟大作品得以流传的核心密码和价值锚点。伟大的艺术总是与最广大人民的命运紧密相连,任何脱离人民的创作终将如无根之木,失去历史的回响。

“人民性”为美术创作提供了最深沉的精神内涵和道德力量,它要求艺术家不是作为人民的旁观者,而是作为其心声的代言人与发声者,去表现人民的奋斗、喜悦或苦难,表现一个民族最真实、最动人的灵魂。正是这种深切的人文关怀,使得作品超越了单纯的审美功能,升华为承载民族精神、观照社会现实的有力载体,从而具有了撼人心魄、流传后世的价值。

纵观本次展览,我们看到众多体现人民性的作品。例如,马杰的油画《暖阳》、王丹丹的中国画《校园晨光》、王涵的油画《最美建设者》、龚吉伟的雕塑《幸福的温度》以及唐晓明的水彩(粉)画《美丽乡建进行时》等等,艺术家们笔下的这些鲜活而具体的形象,都是对“人民性”在新时代的赓续与发扬。这些生生不息的人民形象,共同铸就了中华民族的精神群像,这是中国美术最宝贵的历史传统,也是其在世界艺术殿堂确立自身文化身份的根本。

中国画《校园晨光》 王丹丹

雕塑《幸福的温度》 龚吉伟

视角下沉:微观叙事中的时代图景

要真正践行“人民性”,就必须实现视角的转移——从鸟瞰式的、符号化的宏大叙事,转变为平视的、共情式的微观深描。这是准确把握当代社会的创作途径,也是艺术创作保持真诚、活力与避免概念化的前提。

“视角下沉”首先是时代发展的必然要求。新时代的中国,社会结构多元、生活形态多样,任何一个简单的标签都无法概括“人民”的全貌。只有将视角下沉到具体的行业、社区、家庭乃至鲜活的个体,才能捕捉到时代最真实的纹理和温度,避免创作陷入空泛与同质化的窠臼。

“视角下沉”更是一种方法论上的自觉。这意味着艺术家要真正“深入生活、扎根人民”,这远非走马观花式的采风,而是需要长期的、沉浸式的体验与观察。它要求艺术家具备社会学家的敏锐洞察和小说家的细腻品味,去发现平凡生活中的非凡故事,去聆听嘈杂时代里的个体心声,从而在创作中实现从“再现”到“表现”、从“概括”到“深描”的升华。

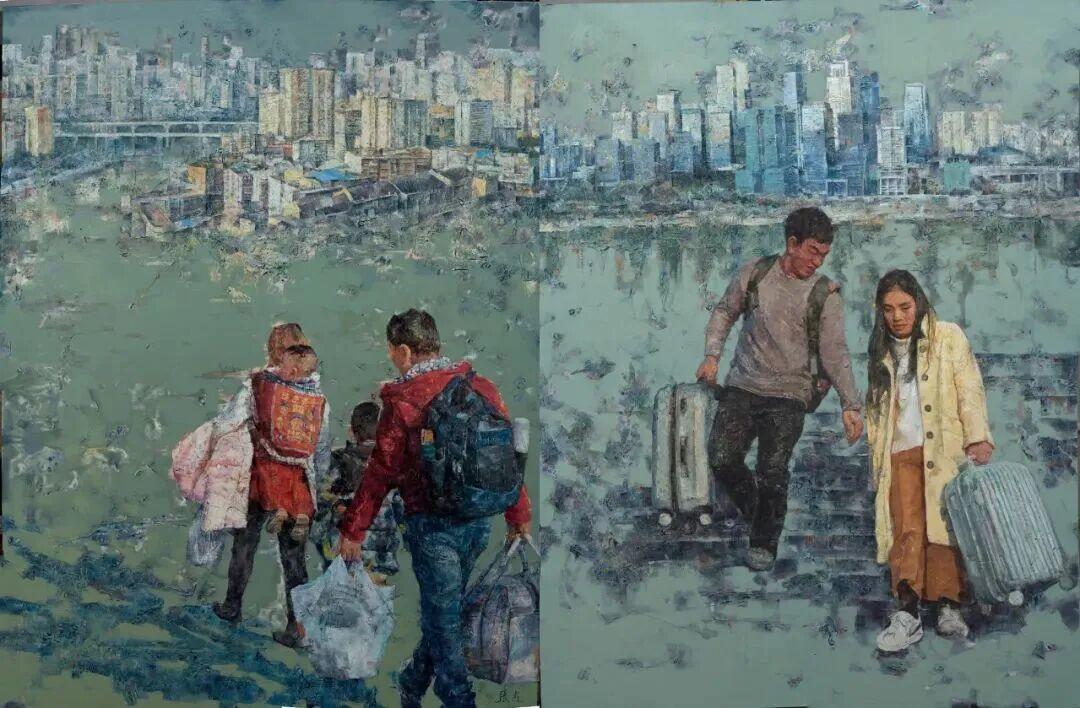

视角下沉处,未来生长时。“共绘新时代”展览充分体现了这一转变。在展览中,我们看到的不再是抽象概念中的“劳动者”,而是有血有肉、有汗水有笑容的具体的人。例如,张杰的油画作品《城市梦》展示了背负孩童、携带行囊一家四口的家庭形象,映射中国城镇化进程中“外来务工者”的生存状态。前景人物的“移动性”(行囊、背包)与背景城市建筑群的“固化性”形成张力,以及“连生贵子”背带与城市景观形成文化、空间强烈对比。作品通过务工家庭的生存图景,既展现了他们对城市机遇的追寻,又暗含在陌生环境中的身份疏离感,同时以人文凝视赋予时代流动人口以艺术重量,是现实主义关照社会的生动表达。展览中还有很多作品展现了这样“具体的人”,他们的服装细节、工作环境、休息瞬间都被精心刻画。这种“下沉”的视角,使得“人民性”这个概念变得丰满、可信、可感、可敬,极大地增强了作品的艺术感染力和时代真实性,观者也能够代入其中,产生深切的情感共鸣。这正是“以人民为中心”创作导向在方法论层面的具体实践。

油画《城市梦》 张杰

未来已来:基于人民与时代的美学构建

基于“生生不息”的人民性这一价值根基,以及“视角下沉”这一方法实践,中国美术创作的未来图景已清晰可辨。它并非遥不可及的幻想,而是一种正在发生的、扎根于当下实践的积极构建,预示着一种充满自信、开放多元的“未来美学”。青年艺术家用作品证明,“人民性”并非遥远的政治术语,它就体现在对每一位普通人生命价值的尊重与艺术呈现上。他们的探索为中国当代美术夯实了最宝贵的“向人而归”的价值根基,这正是国家艺术基金扶持青年美术创作的意义之所在。而这种基于人民与时代的美学建构体现在三个方面:

首先是创作内容的多元化与精细化。随着视角不断下沉,更多此前未被充分关注的社会群体和生活样态进入艺术的视野,“中国故事”被讲述得更加丰富、立体和深入。在“共绘新时代”展览中,李根的油画《探月归来》写实性地描绘了航天事业的画面一角,王勇等人的中国画《中华大医》描绘了传统医药物品以及医生治疗问诊的场景,弘扬了中国优秀传统文化精神,杨可的中国画《那年·那月·那日》描绘了胸前戴红花,即将奔赴部队的人民子弟兵形象。可以预见,科技与人文的碰撞、传统与当代的融合、个体命运与家国情怀的交织等主题,将成为艺术家们持续探索与创作的源泉。

其次是艺术语言的融合与创新。当艺术家面对崭新的生活经验与情感结构时,必然需要寻找与之契合的表达方式——卢征远的雕塑《伟大胜利》以硬质材料塑造英雄形象,正是"坚忍"的精神内核决定了材质的选取,而冷峻的质感又反过来强化了作品的力量感;邹达闻的雕塑《他们曾年轻》通过浮雕与装置的融合、木质与金属的碰撞,以形式的复合性呼应了"不屈不挠"精神的永恒张力。这些创作实践表明,当代艺术创新已然超越技法层面的探索,进入内容与形式相互激发、彼此成就的自觉阶段——形式的突破始终以内容的深刻表达为旨归,而恰当的形式又为内容注入更强的表现力与时代共鸣,共同推动着民族精神与世界语境的当代对话。

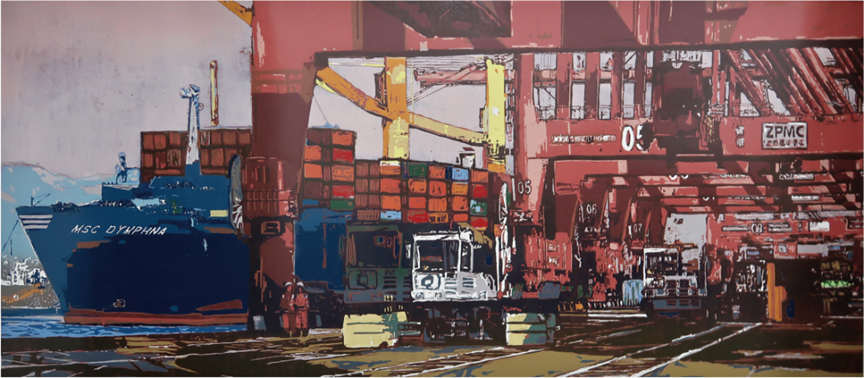

最后是社会美育功能的深化与拓展。美术作品要更深入地参与社会美育与国民精神塑造。“共绘新时代”展览启示我们:高质量的艺术作品只有通过国家平台的推动走进公共空间,才能更好发挥启迪民智、陶冶情操、温润心灵、凝聚力量的重要作用。在本次展览中,王汐月的版画《斑斓新丝路》响应国家“一带一路”倡议,以饱满绚丽的色彩语言和木刻版画的创作手法为我们展现了一幅繁荣发展的中国景观;毛珠明的中国画《逐梦寰宇问苍穹》通过描绘宇航员登月以及地面众多工作人员齐心协力的工作场景,表达对中国航天事业及人员艰苦奋斗的敬意;苏丽霞的中国画《敦煌守护者》以工笔重彩的技法群像式地描绘了投身敦煌、无私奉献的老前辈们,强化对中华优秀传统文化的传承与保护。这种“以人民为中心”的创作,其最终目的是回归人民、服务人民、提升人民,它赋能社会,坚定文化自信与中国力量,这正是中国美术创作最崇高的社会愿景和未来使命。

版画《斑斓新丝路》 王汐月

中国画《那年·那月·那日》 杨可

结语

综上可见,在“共绘新时代”展览中,“生生不息”的人民性是传承之魂,确保了创作的精神厚度与价值高度;“视角下沉”的观察是创新之体,提供了把握时代的创作方法与真诚态度;而“未来已来”的愿景则是发展之梦,勾勒出基于传统、立足当下的辉煌前景。这三者环环相扣,共同构成了一个从价值认定到方法实践,再到目标展望的完整逻辑闭环,彰显了国家艺术基金在引领创作方向、推动艺术高质量发展上的重要成效。“共绘新时代”展览如同一扇窗口,让我们从作品中体会中国当代美术创作的蓬勃生机与清晰走向,感受最深刻的时代精神往往蕴藏在最平凡又最伟大的人民身上,而对每一个个体生命的深情注视,对时代的观察,是我们美术创作最坚实的路径。这深刻地启示我们,中国美术的未来之路,必须始终坚定不移地扎根人民、观照时代、拥抱未来,这条道路,也必将引领中国美术从高原迈向新的高峰,共绘新时代,共展新风尚。唯有如此,方能创作出更多思想精深、艺术精湛、制作精良的优秀作品,为社会主义文化强国建设贡献磅礴的文艺力量。

(山东省艺术研究院)

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论