山东艺术学院美术史论研究生

在本次“共绘新时代——国家艺术基金优秀美术作品展览”的现场,油画家孟新宇的油画四联画《四季太行》,以太行山为母题,描绘了豫北太行春、夏、秋、冬的四季图景。这件作品的意义,绝非单向源于对太行山地理风采的文学性传唱与情感寄托,更内在于画作形式元素本身精密的组织、对话与博弈之中。画家在此化身为一位置身于色彩、肌理与结构世界的睿智作曲家,以画布为谱面,调度色彩、笔触、肌理与结构的音符,谱写出一部关于形式自律的四乐章交响曲。

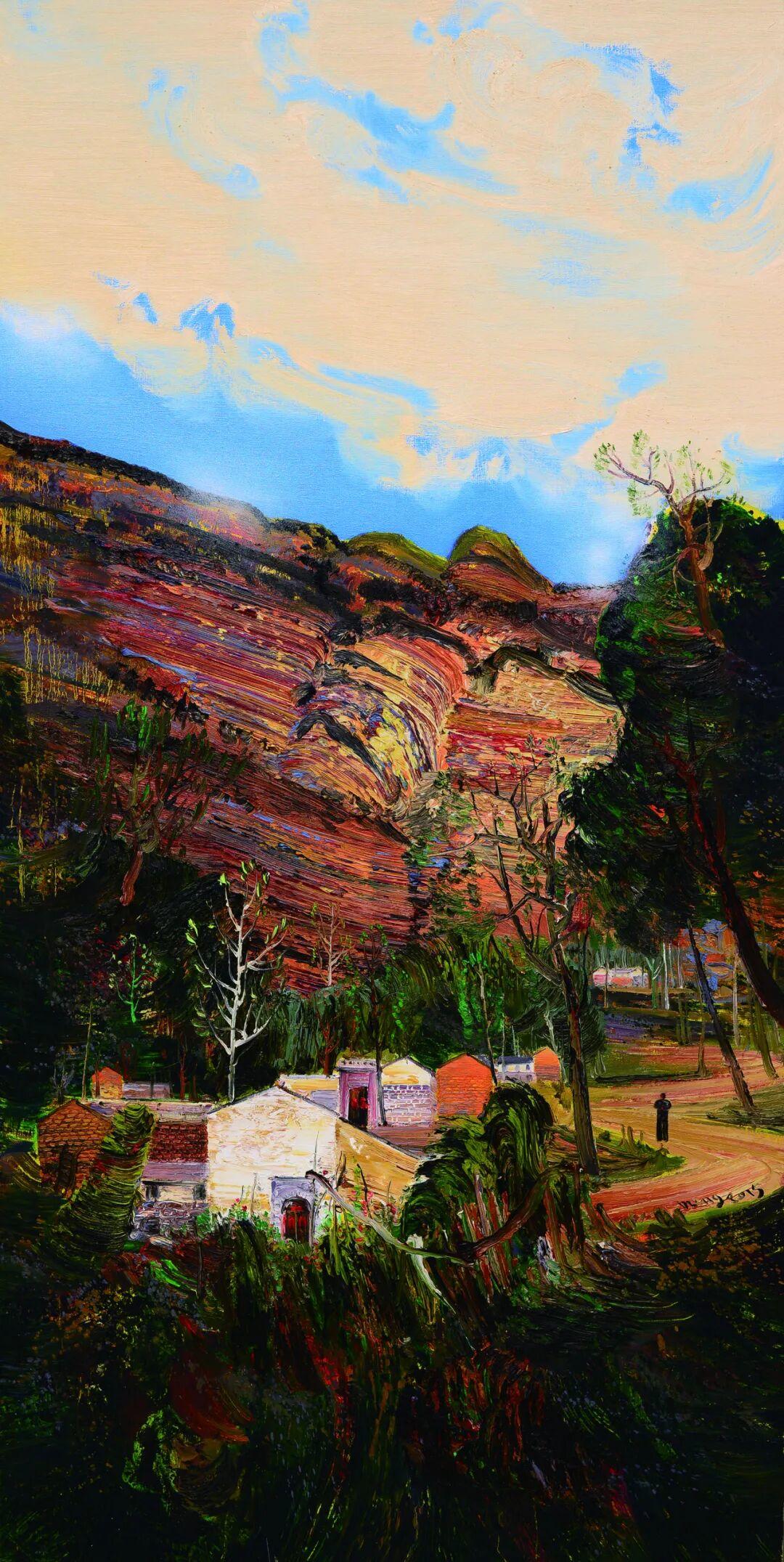

油画《四季太行》之一(春) 孟新宇

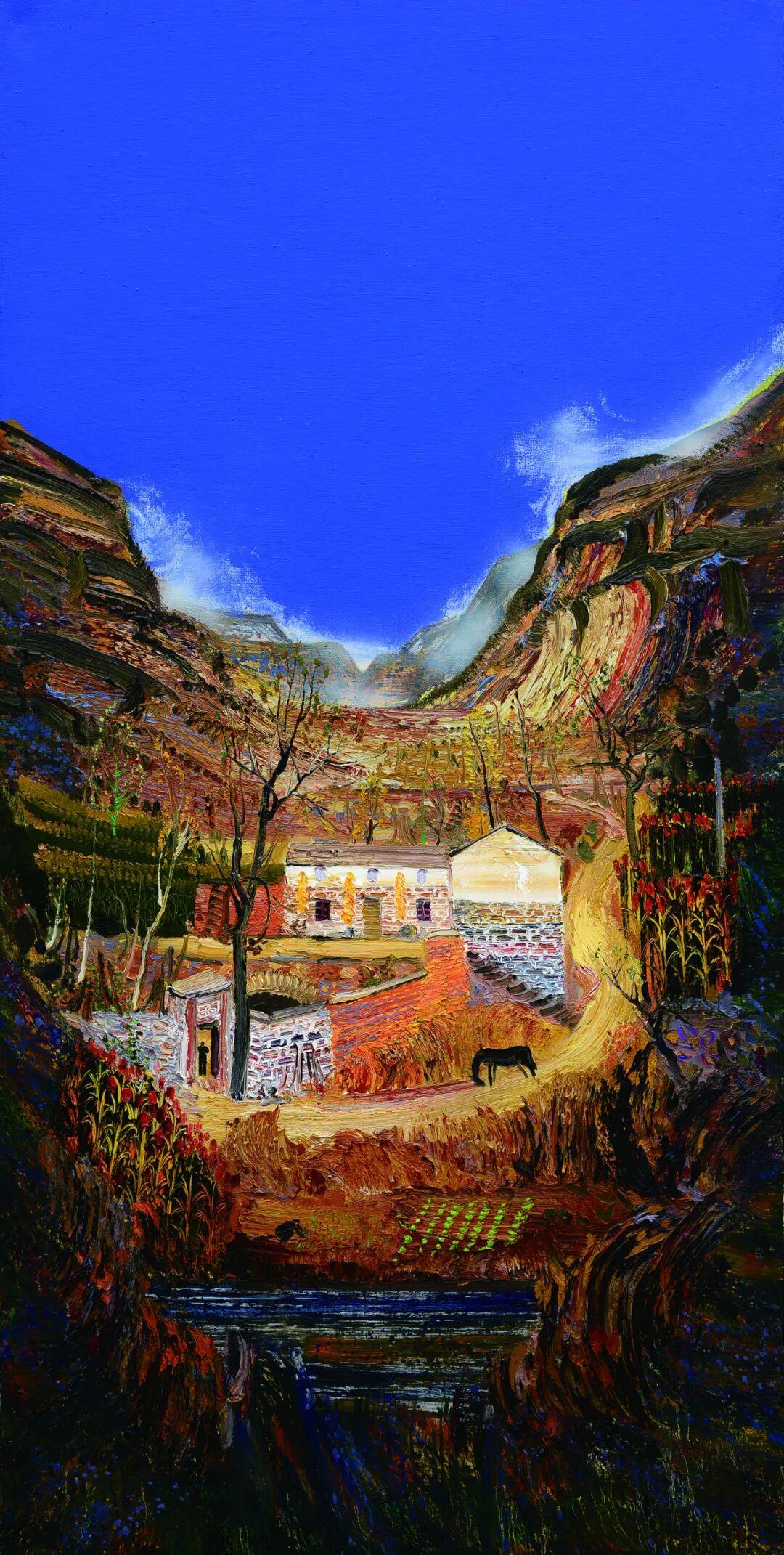

油画《四季太行》之二(夏) 孟新宇

油画《四季太行》之三(秋) 孟新宇

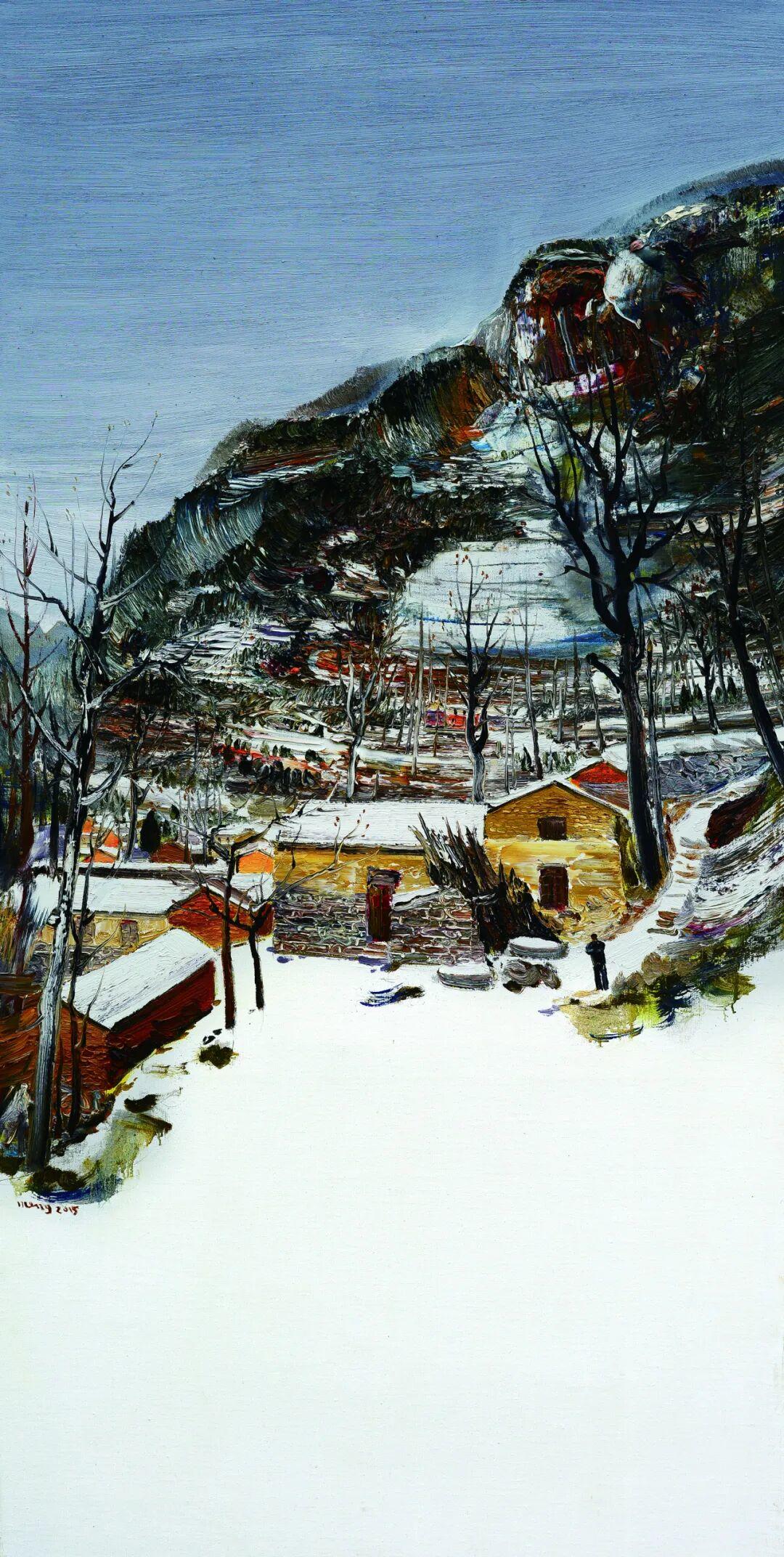

油画《四季太行》之四(冬) 孟新宇

《四季太行》采用四联画的形式,向观者递出了解读该作的一把钥匙。四联画作为一种古老的形式,从中世纪祭坛画到现当代绘画创作,始终承载着将多个独立部分统合于整体的使命。孟新宇对此形式的当代运用,展现了严谨的结构自觉,其四联画的布局并非简单地将风景并列成排,而是建构了一个具有内在逻辑的视觉系统。首先,四联结构搭建了强大的横向阅读空间,观者的视线往往会惯性地从左至右扫描,在这种移动中体验一种时间的线性延展与形式的流变。然而,画家巧妙规避了线性叙事或连续场景的陷阱,将每一幅画都提炼成拥有独立的色彩、明暗与构图的瞬间。四幅画之间的关系,如同音乐中的赋格,是“太行”这一母题在四种截然不同的形式法则下的变奏与发展。“四季”的主题,在此只是一个借用的契机,作品本质上是在探讨太行山体在四种不同形式法则下的呈现状态,生成四种迥异却又不失内在关联的视觉答卷。其次,四联形式所伴生的物理间隔,创造了独特的呼吸空间。画框之间的狭缝绝非简单的分隔或中断,反而成为了视觉呼吸的休止符,使观者在每一幅画前完成独立的审美体验后,暂作停顿,再跳跃至下一个单元。这种间隔,一方面强化了每一幅画的独立性,使其作为一件完整的作品成立;另一方面,又将四者统合在一个更大的、预设的概念框架内,形成“分”与“合”辩证统一。间隙本身构成一种“之间”(In-Between)的状态,既分离又连接,丰富了作品的结构层次。

除了四联结构的自洽外,色彩在《四季太行》中也获得了解放。孟新宇用色彩构建了四个截然不同的、能量充沛的情感场域。春景构建了一个“春”的色域,以暖黄色调为主,视觉上流露出春山初醒的湿润,笔触被有意识地削弱和隐藏,融汇于色块之中;夏景的色彩浓度与纯度骤然提升,天空铺陈以明快的蓝白,色块之间的对比变得明确,饱和的青绿、坚实温暖的赭石与土黄成为画面的绝对主角;秋景则绘以更加湛蓝的天空,成为一块高强度的的色域,与山石的金黄、赭石、熟褐与锈红形成对比;冬景的色彩更显克制,由无数种不同明度的蓝灰、白灰、浅米灰构成,色彩缩减至近乎单色的极致,处处绽发内在张力。

在孟新宇的绘画语言中,肌理的塑造拥有不亚于色彩的独立价值。他毫不掩饰甚至极力强调颜料的物质性,使绘画的行为本身“显影”于画布之上。画家娴熟地使用调色刀作为其主要“笔具”,丰富的刀法构成了肌理语言,时而用刀锋刮擦,时而用刀面拖拽。最显著的是,他大量采用直接堆砌的方法,将浓郁黏稠的颜料用刀挑起,按压、堆积在画布上,形成地质构造般粗粝、坚硬、极具实体感的浮雕式效果。在山体的表现上,这种厚重的堆砌模拟了岩石的质感,而在表现植被时,又转化为密集、短促的点状肌理。这种对肌理的极致追求,使画面获得了一种强烈的触觉感召——观者即便无法真正用手触摸,通过目光也仿佛能感受到那些凹凸起伏的质地变化,体验到“视觉的触感”。笔触与刀痕从不是描绘物象的从属手段,本身就是被凝视、被欣赏的主体,它们忠实地记录着画家的手势、动作、力量,构成了关于绘画本身的纯粹叙事。

孟新宇的《四季太行》通过四联结构的宏大构想、色彩作为主导的情感变奏和肌理的自主叙事,最终构建了一个自律的、内在完满的、自我指涉的视觉世界。它不要求我们识别太行山的地理特征,不说教式地引导我们感怀时光的流逝,而是郑重地邀请我们屏息凝神,专注于阅读结构的严谨逻辑、感受色彩的纯粹力量和品味肌理的丰富质感。这毫无疑义地证明了绘画最本质、最持久的魅力与力量,恰恰源于其形式元素自身那种超越语词、直抵心灵的卓越组织。

(山东省艺术研究院)

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论